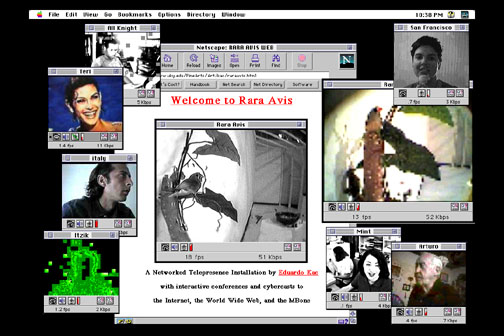

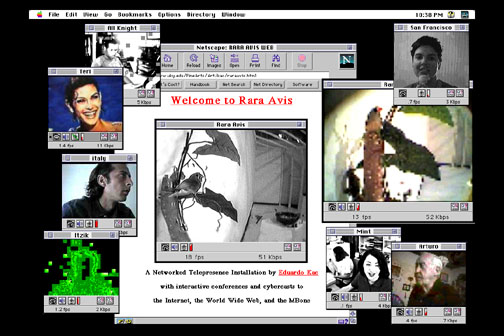

En 1996, l'artiste brésilien Eduardo Kac conçoit avec l'aide d'Ed Bennett un bien curieux dispositif qui trouvera place lors de l'exposition "Out of Bounds : New York by Eight Southeast Artists", organisée par Annette Carlozzi et Julia Fenton au Nexus Contemporary Art Center d'Atlanta dans le cadre de l'Olympic Arts Festival. Rara Avis consiste en un perroquet ara télérobotique dont la vision est contrôlée par les visiteurs à travers l'usage d'un casque de réalité virtuelle. L'artiste brésilien en donne la description suivante.

Portant un casque stéréoscopique, la spectatrice percevait la volière, et pouvait s'observer dans cette situation, du point de vue de l'ara. L'installation était constamment reliée à Internet. À travers le net, les participants à distance observaient la volière du point de vue de l'ara télérobotique, ils utilisaient leurs microphones pour déclencher le dispositif vocal de l'ara télérobotique, entendu dans la galerie. Le corps de l'ara télérobotique était investi en temps réel par les participants qui se trouvaient sur place et les participants via Internet du monde entier. Les sons contenus dans l'espace, mélange de voix humaines et de chants d'oiseaux, se propageaient jusqu'aux participants à distance, à travers Internet.

Fondée sur l'idée d'une critique de la notion d'exotisme, l'installation pensée par Eduardo Kac met en scène la composition d'une multitude de participants dont l'expérience est résumée par l'alternance de formes de relations vis-à-vis d'un objet dont le comportement, aussi basique soit-il, forme un lien entre le local et le global, entre l'espace fermé de la cage et l'espace ouvert du web. Ce faisant, il compose également une image de la société humaine contenue dans l'enveloppe artificielle d'un animal, à la manière des cosmologies perspectivistes décrites par Viveiros de Castro.

En quoi consiste cette relation des existants au monde ? Pour Eduardo Viveiros de Castro, cette relation porte à penser la continuité de l'humanité au delà de la différence formelle qui sépare les existants peuplant le monde amazonien. Cette dernière peut-être perçue en fonction du point de vue, ou perspective, que ces existants adoptent du fait de leur condition d'existence. Les membres des sociétés animales, selon ce principe, percevraient le congénère comme un être humain ; telle serait, pour aller très vite, la vérité cosmologique de l'animisme.

Ce sur quoi pointe l'objet imaginé par Eduardo Kac, c'est la disposition à exister en tant qu'humain à travers la présence formelle d'un animal. Or cette présence est multiple. Elle agrège des fragments de présences distantes mises en réseau, et forme ainsi une image composite de la société humaine tout en permettant à celle-ci d'aller au-delà des frontières formelles de sa propre ontologie. À partir du point de vue de l'animal, cette société recomposée invite à observer les événements ayant lieu dans la galerie mais aussi à reconsidérer la place de l'observateur humain, dans l'espace de la galerie, comme une sorte d'étranger du dispositif ; une sorte d'humain objectisé par le regard du spectateur à travers le point de vue d'un perroquet robotique, mais également par celui de la spectatrice qui, elle, fait l'expérience "chamanique" d'une double transformation. Rara Avis participerait ainsi de l'idée d'un animisme pensé à partir des théories récentes construites à partir de l'ethnographie amazonienne.

Mais l'ironie dont Kac semble vouloir faire preuve ici, sa critique de la notion d'exotisme, touche peut-être également à un autre genre de problème. La robotique forme un domaine ordinaire pour la projection d'une croyance particulière, qui permet d'attribuer à un objet une certaine indépendance, une certaine autonomie comportementale dépassant celle pour laquelle il a d'abord été conçu. C'est pour parler de cette transition ontologique de l'objet qu'on use, un peu naïvement en robotique, de la notion d'animisme. Or cette notion renvoie à ce contre quoi s'établissent, dans l'anthropologie américaniste au moins, des perspectives nouvelles fondées non plus sur la croyance infantile en une indistinction de l'animé et de l'inanimé, mais sur la cosmologie, la capacité collective d'organiser le monde et de le rendre intelligible. C'est ainsi à partir de cette capacité d'organisation, cette technologie collective de l'environnement perceptible, que Kac pose finalement les bases de sa critique. Dans un environnement complexe, qui agrège les éléments symboliques d'un écosystème fondé certes sur la dépendance réciproque mais est finalement numérique et artificiel, peut se fonder un jeu ironique avec l'altérité, qui vaut pour la réalité qu'il désigne autant que pour la société qu'il cherche à recomposer ; l'altération comme modalité d'une critique de l'altérité.

Pour aller plus loin

Articles et Livres : Eduardo Viveiros de Castro, "Les Pronoms Cosmologiques et le Perspectivisme Amérindien", in Eric Alliez (Ed), Gilles Deleuze, Une vie Philosophique, Paris, Les empêcheurs de penser en rond, 1998

Eduardo Viveiros de Castro, "Exchanging Perspectives, The Transformation of Objects into Subjects in Amerindian Ontologies", in Anselm Franke (Ed), Animism, Berlin, Sternberg Press, 2010