Soutenance de Thèse de Joffrey Becker

Mercredi 24 avril 2013, 9h30

Musée du quai Branly

Salle de cours 2

37, Quai Branly

75007 Paris

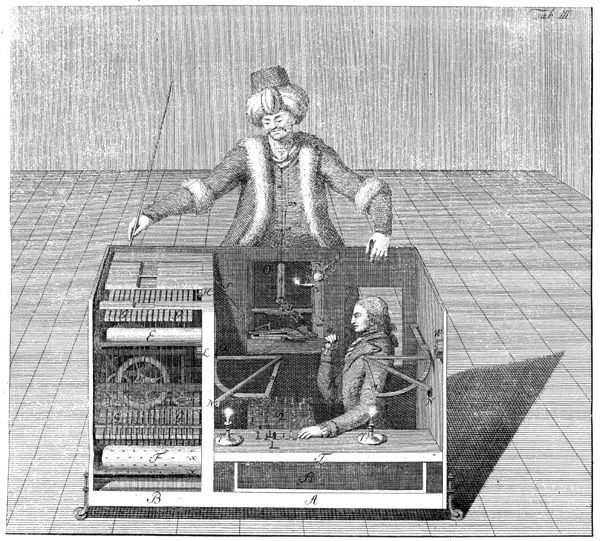

Avec le début du XXIe siècle, un discours inquiet des relations que nous entretenons avec nos machines a fait son apparition. En permettant d'augmenter notre capacité à agir, la technologie nous ferait courir le risque d'une déshumanisation progressive, à l'endroit même où elle apparaissait constitutive d'une singularisation de l'humain vis-à-vis des autres existants naturels. Elle pose ainsi les bases d'une ambiguïté envers la représentation moderne du corps et de son autonomie, telle qu'elle s'est lentement constituée par référence à la technique et à l'activité mécanique.

Les robots humanoïdes fournissent un bon exemple de cette ambiguïté. Ces derniers constitueraient un formidable outil pour comprendre le fonctionnement du corps. Mais ils formeraient également la représentation d'une manière de le penser, redéfinissant le cadre des relations entre les sciences, les techniques et la nature, et déplaçant les frontières séparant les corps vivants de leurs imitations mécaniques. Cette relation paradoxale, entre la recherche d'un savoir permettant d'étendre l'expérience du corps humain et une altérité lui étant trop radicalement opposée, fonde ainsi un jeu avec l'image du corps et ses limites. Quelles sont les conditions de ce jeu ? Comment ces images sont-elles conçue ? Comment retiennent-elles notre attention ? Comment réagissons-nous lorsque nous y sommes confrontés ? Et que leur imputons-nous ?

La notion de performance, malgré les problèmes que soulève sa définition, peut nous aider à aborder ces questions, à la condition toutefois, d'en limiter la portée à une dimension interactionnelle. En effet, en montrant une transformation particulière, constituant autant de représentations composites du corps humain en acte, la performance offre l'occasion d'une réflexion située, renvoyant bien souvent aux conditions d'existence de notre propre corps : une réflexivité, finalement caractéristique de son esthétique, et dont peuvent également relever les machines anthropomorphes. Cette réflexivité encourage à orienter l'enquête sur le caractère situé de l'expérience de la métamorphose, en insistant sur les assemblages particuliers, à la fois humains et matériels, techniques et esthétiques, caractérisant les situations très diverses où les humanoïdes sont produits.

Ces derniers relèvent en effet de la sphère de la représentation, d'une anthropologie qui rapproche les sciences et les arts à travers l'imitation de la nature. Machines théâtrales, elles s'inscrivent dans l'espace fictionnel de la scène, en figurant des comportements émotionnels à partir de scripts écrits pour elles, en redoublant le paradoxe énoncé par Diderot, en prolongeant le rêve de l'acteur total des théâtres d'avant garde, ou en suscitant, chez le spectateur lui-même, quelque chose des sentiments qu'elles figurent. Elles constituent en cela des outils pour l'expérimentation. Devenant dès lors machines à jouer, à travers les effets d'intelligence qu'ils produisent ou les décisions qu'ils sont parfois en mesure de prendre, les robots nous engagent à chercher dans leurs comportements, et dans les nôtres, les manifestations d'une ressemblance minimale, nécessaire à l'établissement d'une communication.

Jury : M. Carlo Severi, Directeur d'études à l'EHESS (directeur), Mme Claude Imbert, Professeur à l'ENS (rapporteur), Mme Anne-Christine Taylor, Directeur de recherche au CNRS (rapporteur), M. Denis Vidal, Directeur de recherche à l'IRD